Introduction

L’

artificialisation des sols consiste en l’altération durable des fonctions écologiques des sols pour des opérations d’aménagements le plus souvent urbains : construction de nouvelles habitations, de commerces, d’infrastructures et équipements publics, etc. D’un point de vue hydrologique, l’artificialisation s’accompagne de deux problématiques : l’incapacité de l’eau à s’

infiltrer normalement dans les sols, ce qui entraine un

ruissellement pouvant avoir de graves répercussions, comme lors d’épisodes d’

inondation. Les conséquences de l’artificialisation des sols sont aggravées par les épisodes de pluies torrentielles de plus en plus violentes, du fait du changement climatique, favorisant les crues et les inondations.

Le ruissellement peut avoir des conséquences très concrètes sur les biens matériels, mais également sur les plantations présentes dans les jardins. Pour endiguer ces problèmes à votre échelle, un aménagement spécifique peut être mis en place dans les jardins pour favoriser l’écoulement et l’infiltration de l’eau :

les jardins de pluie.

Qu'est ce qu'un jardin de pluie ?

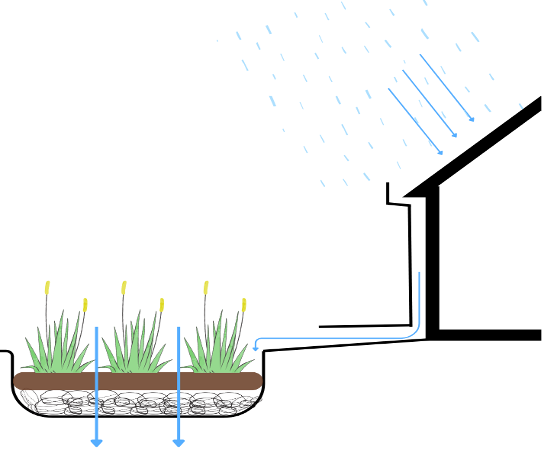

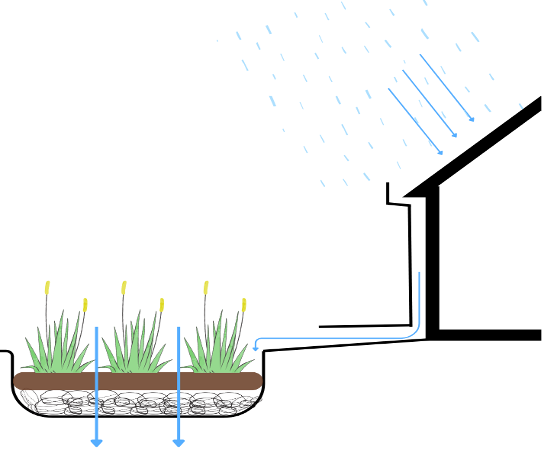

Les jardins de pluie fonctionnent comme des zones humides miniatures. Ce sont des aménagements qui permettent de réguler les écoulements provenant des eaux pluviales en les acheminant vers un îlot drainant végétalisé : ils permettent ainsi de compenser les surfaces d’infiltration détruites par l’urbanisation et l’artificialisation des sols. De la même manière qu’une zone humide régule les régimes hydrologiques des bassins versants en absorbant l’eau des crues et en la redistribuant lors d’épisodes de sécheresse, les jardins de pluie régulent les eaux pluviales en permettant leur infiltration lorsqu’elles sont abondantes, et en les redistribuant lors des sécheresses. Cela permet l’implantation de plantes hélophytes, caractéristiques des zones humides, dont les capacités de bioaccumulation permettent la filtration des pollutions charriées par les pluies.

Construction

Schéma synthétique du fonctionnement d'un jardin de pluie © Noé

Choix de l'emplacement

Le jardin de pluie doit être situé à proximité d’une gouttière ou du trop-plein d’un dispositif de récupération et de stockage d’eau, à une distance se situant entre trois et neuf mètres des fondations de la maison. Si possible, la fosse sera creusée sur une petite dépression préexistante. Faire attention à ne pas installer le jardin de pluie au même endroit que des câbles souterrains, et éviter une trop forte proximité avec un arbre pour ne pas que ses racines interfèrent avec la végétation hélophytes.

Acheminement de l'eau

Connecter la

gouttière ou le trop-plein au jardin de pluie à l’aide d’un tuyau branché pour

permettre à l’eau de s’y déverser. Il peut être extérieur ou enterré, en

fonction du terrain et de l’emplacement de l’îlot.

Drainage de l'îlot

Au fond de la fosse creusée, disposer des grosses pierres (de 2 à 7 cm) sans les tasser, puis recouvrez avec la terre qui a été enlevée pour creuser la fosse. Si votre terre rend difficile l’infiltration de l’eau, vous pouvez commencer par recouvrir les pierres avec une couche de terre sableuse, puis recouvrir cette couche avec la terre de votre jardin. De la terre végétale peut enfin être disposée, par motte, pour faciliter la plantation des plantes hélophytes.

Végétalisation de l'îlot

Planter des

espèces végétales hélophytes indigènes, c’est-à-dire des plantes semi

aquatiques dont la base ainsi qu’une partie de la tige est submergée. Massette,

iris des marais, salicaire, scirpe lacustre ou scirpe des marais… Les choix

sont variés !

Implications sur la biodiversité

L’intégration d’une zone humide miniature et de sa végétation sera également un atout pour attirer de nouvelles espèces animales dans votre jardin, en particulier celles aimant l’humidité et la fraicheur. Vous pourrez évidemment retrouver des batraciens tels que la grenouille verte (hypertexte article), principaux occupants des milieux humides. De nouveaux insectes pourront également s’y plaire, comme des papillons appréciant les milieux humides (Cuivré des marais, Azurée des mouillères, Citron, Soufré, Carte géographique), ou encore de nombreuses espèces de libellules, d’agrions et de demoiselles. Le choix des plantes que vous voudrez installer déterminera surement une partie de la biodiversité animale que vous retrouverez. L’iris des marais favorisera la venue de coléoptères comme le Charançon de l’Iris des marais (Mononychus punctumalbum), la Salicaire commune est une plante mellifère qui attirera abeilles et papillons, les Lysimaques vulgaires attireront, peut-être, la Mélitée de la Lysimaque (Macropis fulvipes), une petite abeille solitaire dont les larves se nourrissent exclusivement de l’huile florale de cette plante.

Sources

Cerema : jardin

de pluie

Loiret nature

environnement : aménager

un jardin de pluie

LPO : jardin

de pluie

OFB : l’artificialisation

des sols

OFB : les

zones humides